“一群老水利”的天目湖情怀

——“纪念天目湖建设五十周年暨沙河水库除险加固工程开工仪式”活动始末回眸

□ 史德之

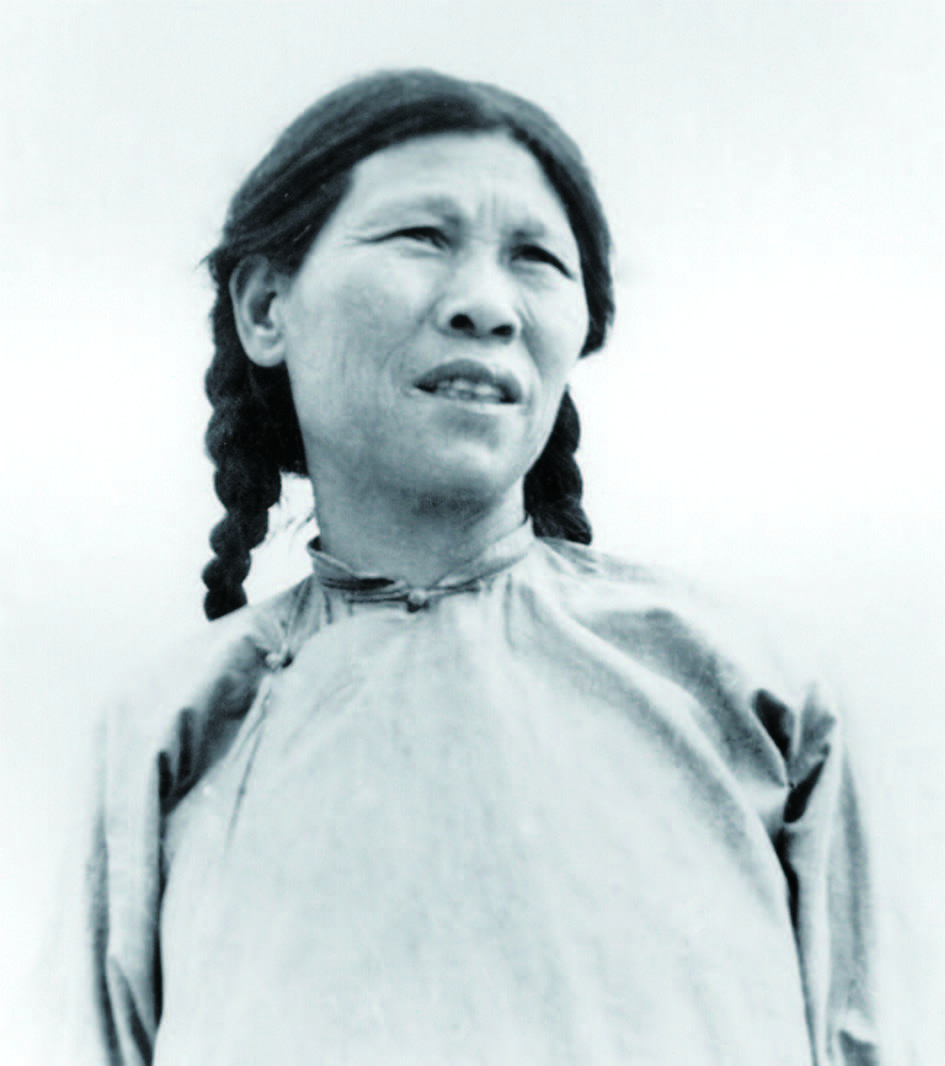

当年的“飞车队长”李凤英

今年,是溧阳人民的主要饮水源头、国家5A级旅游风景区天目湖建设60周年。10年前的2008年11月29日,市政府举办了“纪念天目湖建设50周年暨沙河水库除险加固工程开工仪式”活动,笔者长期在溧阳水利部门工作,对十年前的纪念活动至今记忆犹新。

事情要从一封建言书说起。

2007年1月中旬的一个早上,溧阳市政府市长韩立明办公台上放了一份建言,标题是《关于筹备纪念沙河大溪两座水库创建五十周年活动的建议》。建言回顾了近半个世纪前的历史,直接点明2008年9月7日,我们将迎来沙河水库开工建设50周年纪念日(大溪水库为同年11月29日)。世事沧桑,往昔的两大水库,今日之天目湖,已成为海内外闻名的苏南明珠。顶顶桂冠熠熠生辉,件件名品饮誉四海,这张名片的功勋无与伦比。更为重要的是,她每天实实在在地为全市四分之三的人口提供了安全洁净的源头活水。

修建沙河水库的劳动场面

饮水须思源,结草不忘本。今天当我们尽情享受天目湖所给予的种种恩赐时,千万不要忘记半个世纪前我们的前辈们在那特殊的年代里所作的特殊贡献!

建言简要地回顾了建库初期的历史。

我们要永远铭记:在大跃进的年代里,为了两大水库的建设,有3400多农户,14000多男女老少,舍小家、为大家,背井离乡,异地生根。

在人迹罕至的南部群山里,时任县委书记的颜景詹,带领水利局长丁兰茂及王全生,房明贵等十多名技术人员,怀揣干粮,脚蹬山袜,肩扛标杆,跋山涉水,几个月跑遍南山百余山头,四十八条涧溪,获取了南山治理的第一手宝贵资料。

在共和国诞生后最艰难的岁月里,仅沙河水库工地,就有八千民工自带工具、粮草、扎营荒山,连续奋战六个冬春,终于将三座总长2242米,总量120万土方的大坝加高至25米高程。

最难忘的是1959年6月14日上午,沙河水库主坝合龙。只见龙口急流汹涌,成千只草包抛下去不见踪影。如果当天不能合龙,洪水一来,前期所有努力将前功尽弃。这时上兴公社水利站长唐广才一声呐喊,带领五十余名民工,跳入水中,筑成一道坚不可摧的人墙,经过三个小时的奋战,终于降伏水龙。第三天,《新华日报》头版以《切断沙河急流,为民兴利除害》为题发表报道,高度赞扬溧阳人民战天斗地的英雄气概。

建言的核心内容是:建议市政府在沙河、大溪水库建设50周年之际举办系列纪念活动,活动内容主要有三条:

一、编写一本专著,客观真实地反映建库历史,全面展示天目湖改革开放的光辉历程,组织专门写作班子,尽早动手,因参与建库的老同志大多已达耄耋之年,时不我待。

二、树立一座纪念碑,聘请专家设计,科学选址,此碑绝对高度取58.97m,四周刻一组浮雕,展现建库五十年来典型历史画面。

三、搞一次规模较大的庆典活动

1、对建库功臣授予荣誉勋章,永志纪念。凡参与建设人员及移民代表,一起作为邀请对象参加庆典活动。

2、举办一次大型图片展览。征集五十年来相关历史资料,经加工制作,展示供来宾及游客参观,有些资料可永久保存。如有可能,应进一步考虑建一库史博物馆。

3、开设天目湖论坛。围绕天目湖水源地保护,可持续发展等课题进行学术交流活动。

这是笔者在反复调研的基础上,征询建库初期的负责人殷文章、陈庆良等老同志的意见后,怀着一片崇敬感恩的心情写成的,最后署名为“一群老水利”,日期2007年1元月15日。

韩立明市长阅后非常感动,也十分赞同建言的内容,她在建言上批示:“我市部分老领导、老同志倡议天目湖建设五十周年庆典活动,市委、市政府研究认为很好,天目湖是溧阳人民勤劳智慧的结晶,也是溧阳经济社会发展的缩影”。随后,政府办公会议进行了专题研究,决定有条不紊地展开了庆典筹备活动。

根据筹备工作部署,首先编好一本专著,市政府领导将此重任交给了市政协副主席、省作协成员路发今同志。

他组织了一支二十余人的写作队伍,其中有我市知名作家邓超、陈芳梅、芮金川等人,列出采访提纲,搜集访谈对象,先后走村入户,面对面实录了二十多万字的一手资料。经过加工整理,反复推敲核实,最后形成了26篇文章,记录了22位功臣的感人事迹。

他们是:威震沙河水利工地的“飞车队长”李凤英,当年40岁的她,抛下刚满周岁的双胞胎,带领本社民工,身先士卒,巧驾飞车(运土独轮车),甩掉黑旗(进度落后),插上红旗,带动整个工地,成倍提高工效。

十五岁的“赤脚小仙”余华明,当年正读初二,在父辈们精神感召下,连续参加筑坝劳动十五天,挑断了三根扁担。至今回忆这件往事,他还感到自豪!

“小号兵”史福元,一把军号,一只闹钟,大溪水库工地上的数千民工,每日黎明听着他的号声开始一天的劳作。“滴滴嗒嗒”的号声,有如战场上的冲锋号,让人斗志昂扬,几十年后还难以忘怀!

最重要的采访是11年前,路发今本人在接待采访建库初期任溧阳县委书记的颜景詹同志的实录,题名为《高山出平湖》。

文中将沙河、大溪两库建设的酝酿、决策以及组织实施、曲折历史、全景式地展现在读者面前,读后令人感慨不已。

专著在2008年出版时,便以《高山出平湖》作书名,韩立明市长为书作了序。

2008年11月,天目湖建设五十周年纪念活动的各项准备工作均已就绪,恰逢沙河水库除险加固工程年前已经水利部、省水利厅批复、开工在即。一场策划一年之久、万众瞩目的盛典揭开了序幕。

2008年11月29日,风和日丽,天目湖山水园广场上,气球高悬,彩旗招展。鼓声阵阵,到处披上了节日的盛装。主会场上“纪念天目湖建设50周年暨沙河水库除险加固工程开工仪式”的会标横贯整个背景台。

上午9时许,各方特邀佳宾给纷至沓来。水利部原副部长、国务院太湖治理专家组组长翟浩辉来了。太湖管理局局长叶建春,省委组织部副部长盛克勤来了。省财政厅厅长潘永和、省水利厅厅长吕振霖,副厅长张小马来了。常州市领导邹宏国、韩九云来了。溧阳市(县)历任老领导赵国桢、吴春生、王家富、吴华生来了。

在热烈的掌声中,一支由五十八位平均年龄超过八十岁、身披大红花、眼含激动的眼花的功臣队伍入场了,全场所有的来宾都为他们鼓掌,向他们致敬!

此前,市委专门在天目湖宾馆召开了建库功臣座谈会,市委常委、常务副市长狄立新代表市委、市政府、全市八十万人民向功臣们表示热烈的欢迎和崇高的敬意。他说,五十年前,你们为后人作出了巨大的奉献。人民不会忘记你们。今后我们将继续发扬老一辈建设者的优良传统,继往开来,全力以赴,把天目湖建设得更加美好!

大会由韩立明市长主持。市委书记高清致辞。他满怀深情地说:“溧阳人民能有今天优美的生活环境和饮水条件,得益于前辈们的建设之功,得益于各级领导的关爱。饮水不忘掘井人,你们是人民的功臣,人民不会忘记你们!”

接着,当年沙河水库建设的副总指挥、山东南下老干部,时年八十岁的殷文章,以几十年未改的山东乡音回顾了半个世纪前那段峥嵘岁月。吕振霖、翟浩辉、韩九云三位领导分别作了讲话。

在阵阵鼓乐声中,与会领导和嘉宾代表们共同为沙河水库除险加固工程开工剪了彩,也为天目湖新一轮的发展注入了活力!

盛典虽已谢幕,但它在市民心中激起的涟漪却久久不能平静。大家交口称赞市政府办了一件感恩前贤、深得民心、促进和谐的大好事。

然而笔者在欣慰、满意之余,总觉得有一丝难言的缺憾,又不便言表,直到两年后方才解开心结。

2010年6月上旬,我陪同曾任溧城区工委书记、溧阳史氏历史文化研究会会长史火生前往西安开启寻根之旅,受到了西安交大原校长,著名学者史维祥以及陕西省政府副秘书长史健生等同志的热情接待。在开展宗亲联系活动之余,拜谒了黄帝陵,参观了兵马俑等名胜。其间我们游览常人不常至的乾陵(为唐高宗与武则天的合葬墓),最令人震憾的是按照武则天生前遗愿矗立在墓前一块巨大的无字碑。

无字,却胜过千言万语。我默视良久,心中忽有所悟。联想到两年前天目湖建设五十周年的庆典活动,没有树立有形的纪念碑,不也是一种最好的选择吗?因为在溧阳八十万人民的心中早已经屹立了一座无形的丰碑!

至此,我这个建言的代写者,内心欣慰至极,步入夕阳,仍能发挥余热,夫复何求!

谨以此文纪念天目湖建设六十周年。

(图片由作者提供)