观莲桥的前世今生

今年清明节上午,在春暖花开、春光明媚的晴空下,我们一行5名退休老同志重游被列为省级文物保护单位的观莲桥。

观莲桥,又名昆仑桥,位于溧城镇北郊,在昆仑街道境内、横跨昆仑河(又叫常溧河),建桥采用花岗岩石质和镶边纵联并列建筑工艺,是溧阳境内最有历史文化价值的单孔石拱桥。

站在桥岸边,仰头而望,桥额上“观莲桥”三个楷书大字赫然在目,整个桥身显得高耸壮观,现在看到的桥是清代康熙二十八年(1689年)建造,桥长30米,宽4.3米,高7米,桥面纵贯南北,有16档台阶,拾阶而上,石阶斑驳完好,桥面中轴线条石中间有一道深深的5厘米宽的凹槽,便于独轮车过桥。桥面中央安放着1.2米边长的正方形花岗岩的龙门石,其中心为阴阳图案。

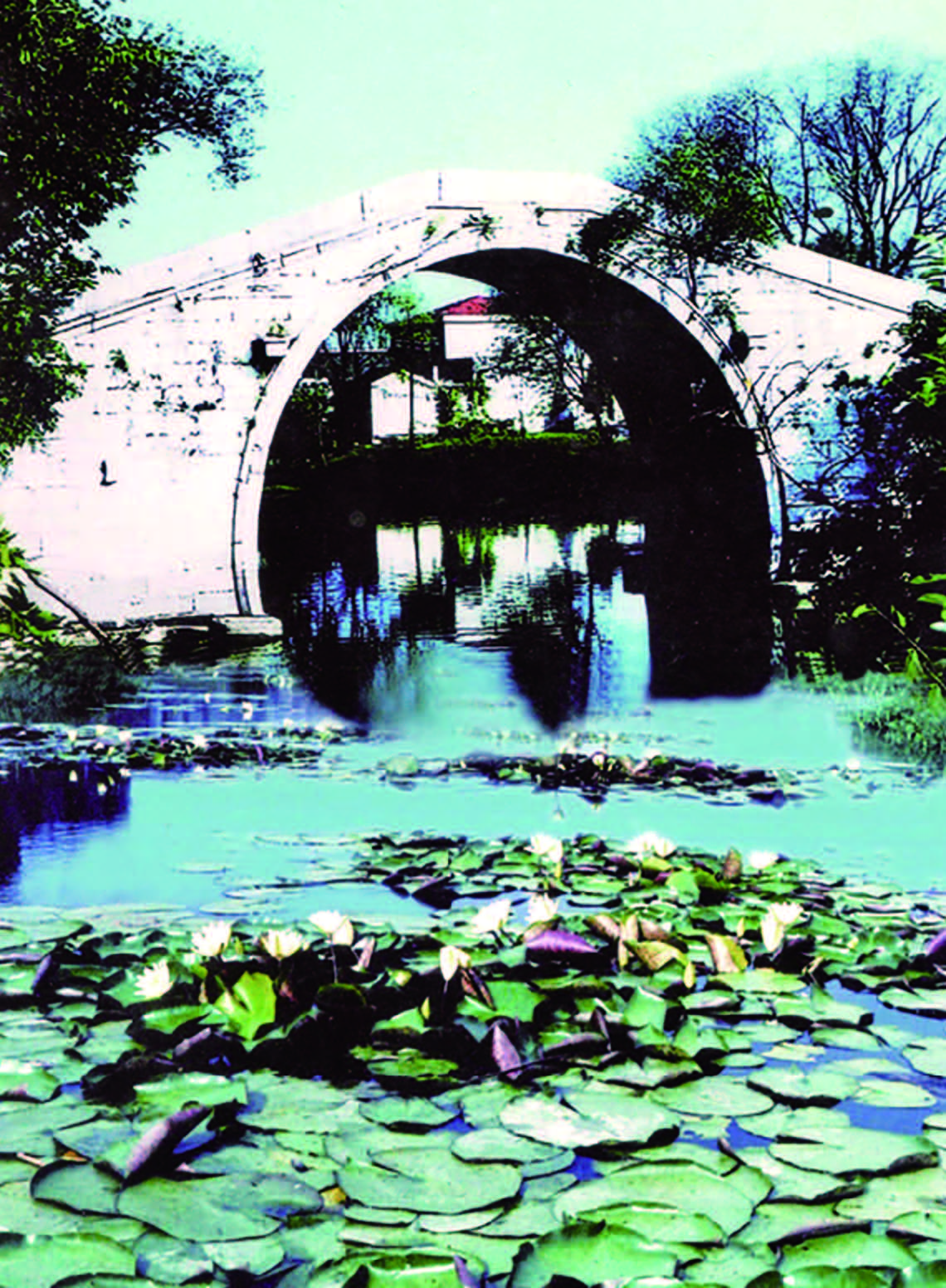

2000年8月,观莲桥下河中的莲花

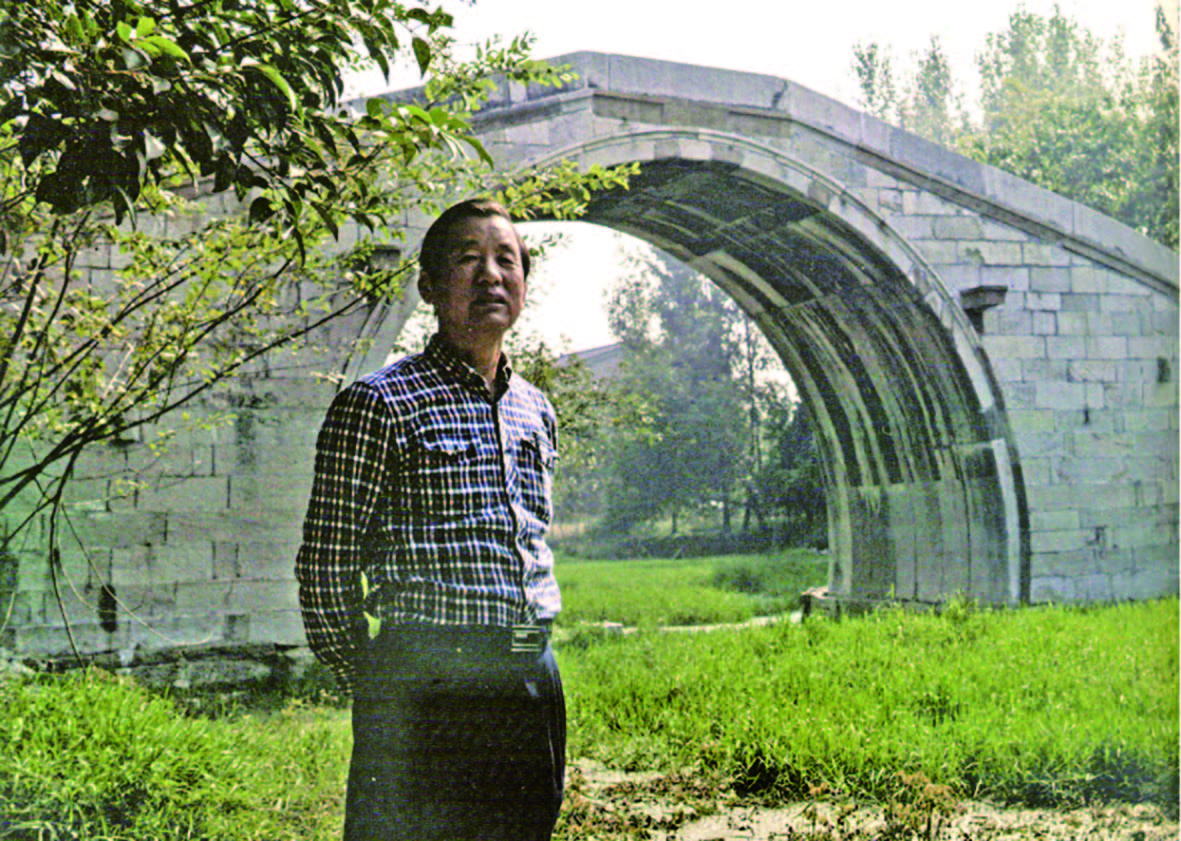

已义务保护观莲桥18年的蒋炳元

历代文人墨客曾来此桥赏景赋诗。清代诗人彭桂,赞颂观莲桥曾写了一首五律诗,对观莲桥清幽古朴的风貌作了生动细致的描绘:

故园吾久别,此地到来稀。

水暖鱼苗长,林荫燕子飞。

乍维桥畔艇,对掩竹间扉。

日日看渔父,持竿上钓矶。

据此,后人可领略当年观莲桥的诗情画意。

观莲桥景点多多。桥南、桥北分别建有3.6米和1.7米宽的岗亭,是专为设卡治安用的。桥南近处有一个歇脚凉亭,专为过路人休息建的房子,名曰茶亭,整修得非常美观,墙上涂料雪白,内外打扫得干干净净,亭内还保存着明清两朝赞助修建观莲桥人员的17块功德碑石刻,记载的人分布在厚庄、上黄、徐舍、唐家村、马家村、上兴埠、上沛埠等村镇。凉亭的东面有一口于明代正统六年(1441年)挖掘的古井,保存完好;西面有一块标有“江苏省文物保护单位”的石碑;桥北有3幢房子,是清代乾隆中期(约250年前)建的,是太学生蒋时发的老宅,现在门旁挂有一块常州市文物管理委员会于2012年2月1日颁布的“常州市一般不可移动文物——昆仑村蒋氏宅”的牌子。

站在观莲桥上,看到桥南是鳞次栉比的新大楼,桥北的田野上长着绿油油的小麦和开着金黄色的油菜花;桥下河里的水清清的,莲叶已露出了笑脸;近处,又看到了昆仑村南的芜太运河上于2001年12月架起的一座现代化的混凝土新“昆仑桥”,与观莲桥日夜相伴,交相辉映,寓示着新旧昆仑桥的历史变迁和社会进步。

游览快结束时,我们遇上了昆仑村护桥、惜桥人、“观莲桥”义务文物保护员蒋炳元先生,他热情地向我们介绍说:

观莲桥于明代正统六年(1441年)始建,时为木桥;清代康熙二十八年(1689年),改建为石拱桥,称为昆仑桥;乾隆四十八年(1783年)重新修建,当时相传河中莲花盛开,绮丽艳美,清香四溢,一片祥瑞之气。人们争相传颂,纷纷前来观看,于是改名为“观莲桥”。抗日战争时期,日寇妄图狙击我军的进攻而多次企图炸毁此桥,但观莲桥在当地老百姓的奋勇保护下始终屹立未倒。1998年,江苏电视台根据著名作家、江苏武进人高晓声的小说《陈奂生》系列改编的电视连续剧《农民陈奂生》,就在观莲桥拍摄了大量的外景。上世纪“文革”时期,观莲桥南茶亭内记录历代修建昆仑桥的17块碑刻遭到了不同程度的破坏。1998年6月,溧阳市人民政府将其公布为市级文物保护单位。此后,昆仑村民集资1000元修建了茶亭;2000年9月,溧阳市文化局和昆仑开发区出资8000元,整修了观莲桥的周边环境;2001起村民蒋炳元自发保护观莲桥,2004年,蒋炳元被聘为观莲桥义务保护员,一上任就自费到无锡购买莲花幼苗培植在观莲桥下的河中;2011年11月19日,观莲桥被列为江苏省文物保护单位。

近年来,溧阳市文物部门与溧城镇人民政府昆仑街道为了切实加强“观莲桥”这一珍贵文化遗产的保护工作,共同筹集资金对观莲桥、碑廊以及石级码头进行整体修缮,恢复桥体及周围环境原貌,消除文物安全隐患。一座桥,是大地的脊梁,驮着人们走向了现代;观莲桥,现已成为溧阳全域旅游的一个新亮点,她的明天,一定会更辉煌。

观莲桥南的凉亭(又叫歇脚茶亭)

观莲桥上的龙门石

1998年,电视剧《农民陈奂生》观莲桥取景

2004年3月,昆仑村村民自发组织清理观莲桥下水中的淤泥

(芮金川/文 胡盘金 蒋炳元/图)